Mybloody a raison.

Quand on est amoureux, c’est fou ce qu’on peut se dire comme conneries, fadaises et autres niaiseries. En ce moment, je baigne dedans.

Tout ce qui m’est arrivé ces derniers jours a été susurré sur un ton énamouré. J’ai des étoiles dans les yeux et je vois des oiseaux chanter partout.

Pour moi c’est génial, et pour les autres, c’est chiant. Je suis pas cruelle : j’allais quand même pas vous imposer ça.

Résultat, je me suis massé le cerveau (je suis polie) pendant deux jours pour trouver un sujet de note.

Panne sèche.

Et puis, en allumant mon briquet, la flamme, l’illumination.

Bon sang mais c’est bien sûr.

Bien sûr j’ai des trucs à dire.

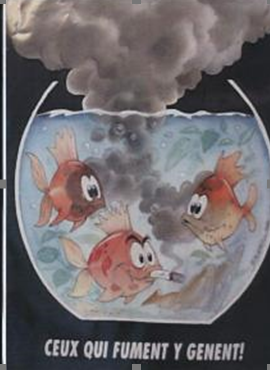

La preuve : ce qui m’énerve en ce moment, ou plutôt ce qui m’énerve depuis bientôt dix ans, c’est ça :

(on admirera au passage la finesse des arguments)

Les gens ne se rendent pas compte.

Être fumeur, c’est un combat.

Être fumeur, c’est être capable de résister à une pression omniprésente.

À des campagnes de pub incessantes.

À des restrictions perpétuelles.

À des regards désapprobateurs.

À une ségrégation inéluctable.

L’autre jour, je fumais ma clope du matin entre le métro et le boulot. Jusqu’ici, tout va bien.

Et puis, j’ai croisé un petit garçon avec sa maman.

Brusquement, il a pointé son doigt vers ma cigarette pour la montrer à sa mère (ça, déjà, ça se fait pas), et il a crié : « Caca ! »

Je suis dans un bon jour. Je veux bien passer sur le fait que ce soit un peu vexant ce genre de scène dans la rue, que je me sois quand même tapé l’affiche, et que ça ressemble sévèrement à une insulte.

Non, ce qui m’a mise hors de moi, c’est le grand sourire de la mère qui a répondu : « Oui mon chéri. Caca. »

Salope. Qu’est-ce qu’elle lui apprend, à son gamin ? Le respect ?

Est-ce que parce que je fume, ce gosse a le droit de me montrer du doigt et de me traiter de je sais pas quoi ? (Oui, je sais, c’est pas moi qu’il montrait, c’est la clope. Cela dit, croyez-moi, les gens sur le trottoir d’en face, ils ont pas forcément saisi tous les détails de la conversation.)

Est-ce que parce que je fume, les autres ont tous les droits ?

Parce que ça n’est pas une exception. Tout le monde se permet la même chose. Tout le monde est comme ce sale gosse, nourri aux campagnes anti-tabac, qui leur donnent une licence absolue pour délivrer leur parole d’évangile. On est à la limite du prosélytisme.

Je vais vous dire. Elles sont nocives pour le respect. Elles sont nocives pour le libre-arbitre.

Aujourd’hui, aux non-fumeurs, tout est permis.

Avec le bourrage de cerveau ambiant, ils se trouvent justes en vous expliquant que vous êtes responsable de votre santé et de celle des autres, et que la cigarette, c’est nocif, alors rien à foutre si vous êtes sorti par moins quinze degrés pour l’allumer, faut l’écraser.

Ils se trouvent drôles en racontant pour la trente-septième fois l’histoire du type qui a eu un cancer à vingt ans.

Ils se trouvent fins en nous expliquant pour la soixante-douzième fois que la cigarette, c’est maaal.

Noooooon ? …Le répétez pas, mais paraît même qu’on peut en mourir.

J’en peux plus des « T’as qu’à arrêter de fumer ».

J’arrête si je veux. Je vous demande pas votre avis. C’est mes thunes. Les taxes que je paie, elles vous servent bien.

Quoi ? Parce que la presse répète que, parce que la télé répète que, parce que les campagnes de pub répètent que, ils ont le droit que m’expliquer comment vivre ma vie ? Je me reprends : ils ont le droit de m’imposer leur morale ?

J’ai toujours détesté qu’on pense à ma place ou qu’on me force à penser quelque chose.

Oui, je sais.

Le tabac tue.

Le tabac rend stérile.

Le tabac jaunit les dents.

Le tabac provoque un vieillissement de la peau.

Quand vous fumez, le non-fumeur à côté de vous fume aussi.

Je sais. Je sais. J’ai fini par comprendre. Je suis un peu lente, mais j’ai fini par comprendre. Arrêtez je vous dis.

Au bout d’un moment, on frôle l’agression personnelle.

Je les respecte, moi, les non-fumeurs.

Je ne fume pas dans les lieux publics.

Dans l’avion ou dans le train, je me prive, même s’il y en a pour huit heures. (Par contre, je me farcis les hurlements des mouflards en goguette. Si c’est pas de la nuisance, ça, je ne sais pas ce que c’est.)

Quand je suis dans un endroit fumeur, je demande autour de moi si ça dérange que j’en allume une.

J’ai le droit de fumer dans mon bureau (mon bureau, mon bureau individuel), et je sors quand même allumer ma clope dehors parce que je ne veux pas indisposer mes voisins si la fumée passe en-dessous de la cloison.

Quand je reçois du monde chez moi, je demande l’autorisation de fumer.

Quand je fume à côté de quelqu’un, qu’il soit fumeur aussi ou pas, je surveille ma fumée, pour le gêner le moins possible.

Quand je suis dans le coin fumeurs au restaurant et qu’une femme enceinte vient s’asseoir à la table à côté, j’écrase ma cigarette.

Et ça lui paraît normal. Parce que fumer, c’est mal.

Ça paraît logique à tout le monde que je respecte ces règles-là.

J’allumerais une clope chez moi devant un non-fumeur, je me ferais engueuler, et ça serait normal.

Alors on va mettre les choses au clair. Je vais vous dire ce que je trouve normal.

Je veux bien respecter vos règles du jeu et votre santé. D’accord.

Mais en échange, mon libre arbitre et moi, on aimerait bien qu’on nous foute la paix.

Bref. Je voulais juste ajouter un détail sur la dernière campagne anti-tabac en vogue :

Vous les avez tous vues, ces pubs, vous vous souvenez ?

Je n’en ai mis que deux ici, mais il y a / avait une foultitude de variantes.

Il y en a qui jouent à fond la carte de la culpabilisation, avec des gamins aux regards de chiens battus noyés sous les monceaux de mégots, avec des collègues malheureux et enfumés. J’en ai pas, moi, de gamin. J’y fais gaffe, à mes collègues.

Je ne l’ai pas trouvée sur le net, mais parmi toutes ces variantes, il y en a une que j’aimais beaucoup. Même concept, mais la photo, c’était un tabouret de bar sous une montagne de mégots.

Je voudrais pas faire du mauvais esprit, mais le non-fumeur qui a fumé 75 856 clopes sur le même tabouret, dans le même bar, c’est pas avec le tabac qu’il a un problème.

C’est avec l’alcool.

Mais c’est encore un autre débat.